沖縄のシンボルである首里城と、その背景にある琉球王国や沖縄の豊かな歴史について、初心者の方にも分かりやすく解説します。

専門用語をできるだけ使わず、具体的なエピソードや観光に役立つ情報を通じて、首里城訪問がより一層意義深く、感動的なものになるようお手伝いします。

この記事を読めば、あなたも沖縄の歴史の奥深さに触れ、首里城での感動体験をより豊かなものにできるでしょう。

さあ、一緒に首里城と沖縄・琉球の歴史を巡る旅に出かけましょう。

まず結論!首里城と沖縄・琉球の歴史を知れば観光の感動が格段に深まる理由

多くの方が沖縄旅行で訪れる首里城ですが、その歴史的背景を知っているかどうかで、目にするものから得られる感動は大きく変わります。

この章では、なぜ歴史を知ることが首里城観光を豊かにするのか、その核心となる理由を具体的にお伝えします。

歴史の知識が、単なる建造物見学を、時を超えた物語体験へと昇華させるのです。

歴史を知るメリット早わかりリスト

- 建造物の意味が分かり、より深く鑑賞できる。

- 琉球王国の国際性や文化の独自性を肌で感じられる。

- 沖縄の困難と復興の歴史に思いを馳せられる。

- 観光が「体験」へと変わり、感動が何倍にもなる。

首里城の建造物一つひとつに込められた琉球王国の想いと沖縄の歴史の息吹を感じ取れる

首里城の正殿や守礼門など、印象的な建造物群は、ただ美しいだけではありません。

それぞれの建物には、琉球王国の人々がどのような国を目指し、どのような文化を育んできたのか、その想いや願いが込められています。

例えば、正殿の鮮やかな朱色は、当時の琉球が中国や日本、東南アジアとの交易で栄えた国際性豊かな国であったことを示しています。

また、龍の彫刻が多く見られるのは、国王の権威の象徴であると同時に、海の国であった琉球にとって水や航海の安全を願う気持ちの表れでもありました。

こうした背景知識を持つことで、目の前の建造物が語りかけてくる琉球の歴史の物語に耳を傾けることができ、より深い感動を味わえるのです。

かつて琉球王国が歩んだ国際色豊かな交易の歴史や独自の文化の成り立ちを首里城から学べる

琉球王国は、かつて東アジアの海の十字路として、中国(当時の明や清)、日本、朝鮮、東南アジア諸国と活発な中継貿易を行い、大いに栄えました。

首里城はその中心であり、様々な国の影響を受けながらも独自の文化を育んだ場所です。

例えば、首里城の建築様式には、中国の宮殿建築の影響が見られる一方で、日本の書院造の要素も取り入れられています。

また、琉球舞踊や紅型(びんがた)といった独特の文化も、首里城を中心とした王府の保護のもとで花開きました。

紅型とは、琉球の伝統的な染色技法の一つで、鮮やかな色彩と多様な模様が特徴です。主に王族や士族の衣装として用いられました。

首里城を訪れることで、こうした琉球王国ならではの国際性と独創性に富んだ文化がどのようにして生まれたのか、その歴史的背景を肌で感じることができるでしょう。

それは、現代の沖縄文化のルーツを辿る旅にも繋がります。

沖縄の歴史の中で繰り返された困難と復興の道のり、その象徴としての首里城の存在意義を理解できる

首里城は、その長い歴史の中で、幾度もの火災や戦争によって破壊され、その度に再建されてきました。

特に第二次世界大戦末期の沖縄戦では壊滅的な被害を受けましたが、戦後、沖縄県民の強い願いと努力によって、琉球王国時代の姿で見事に復元されました。

そして記憶に新しい2019年の火災でも主要な建物が焼失しましたが、再び復興への歩みを進めています。

この首里城の歴史は、まさに沖縄の歴史そのものを象徴していると言えるでしょう。

幾多の困難に見舞われながらも、その度に立ち上がり、独自の文化と誇りを守り抜いてきた沖縄の人々の不屈の精神を、首里城の姿から感じ取ることができるはずです。

その歴史を知ることで、単なる観光名所としてではなく、沖縄の魂の象徴としての首里城の重みを理解できるでしょう。

コラム:沖縄戦と首里城

沖縄戦は、1945年3月から6月にかけて沖縄本島で行われた、第二次世界大戦における日本国内で唯一の住民を巻き込んだ地上戦です。首里城には日本軍の司令部が置かれたため、米軍の激しい攻撃目標となり、多くの建造物が破壊されました。この戦いでは、軍人だけでなく多くの民間人も犠牲となり、沖縄の文化財も甚大な被害を受けました。首里城の焼失は、沖縄の人々にとって計り知れない精神的打撃となりましたが、同時に戦後の復興への強い原動力ともなったのです。

琉球王国とはどんな国だった?沖縄の歴史の輝かしい一時代を築いた海洋国家の姿

首里城を理解する上で欠かせないのが、琉球王国の存在です。

琉球王国は、約450年間にわたり沖縄本島を中心に存在した独立国家であり、独自の文化と歴史を育みました。

この章では、琉球王国がどのような国で、どのようにして沖縄の歴史に輝かしい一時代を築いたのか、その魅力に迫ります。

琉球王国の成立から終焉まで、沖縄の歴史における主要な出来事と年表をわかりやすく解説

琉球王国は、1429年に尚巴志(しょうはし)という人物によって、それまで沖縄本島にあった三つの勢力「北山(ほくざん)」「中山(ちゅうざん)」「南山(なんざん)」が統一されて成立しました。

この三つの勢力が争っていた時代を「三山時代(さんざんじだい)」と呼びます。

その後、約450年間にわたり、尚氏(しょうし)を国王とする王朝が続きました。

この間、中国(明・清)とは「冊封(さくほう)関係」という特別な関係を結びました。

冊封とは、中国皇帝が周辺国の王を形式的に認める制度で、琉球は中国の進んだ文化や技術を取り入れる窓口となりました。

また、東アジア・東南アジアとの中継貿易によって「万国津梁(ばんこくしんりょう)の鐘」に刻まれたように「世界の架け橋」としての役割を果たし、大いに繁栄しました。

万国津梁の鐘は、1458年に当時の琉球国王・尚泰久(しょうたいきゅう)が鋳造させた鐘で、首里城正殿に掛けられていました。鐘の銘文には、琉球が南海の優れた産物を集め、日本や中国、朝鮮など諸外国との交易の中心地として栄えている様子が誇らしげに記されています。

しかし、1609年には日本の薩摩藩(現在の鹿児島県西部)による侵攻を受け、その影響下に置かれることになります。

そして、1879年の「琉球処分」によって日本に併合され、沖縄県が設置されることで琉球王国はその歴史に幕を閉じました。

このように、琉球王国は小さな島国でありながら、巧みな外交と交易によって独自の地位を築き、豊かな文化を育んだのです。

琉球王国の主な出来事

- 1429年:尚巴志が三山を統一し、琉球王国が成立。第一尚氏王統が始まる。

- 1469年:金丸(後の尚円王)がクーデターを起こし、第二尚氏王統が始まる。

- 15世紀~16世紀:大交易時代。東アジア・東南アジアとの中継貿易で繁栄。

- 1609年:薩摩藩の侵攻を受ける。

- 1879年:琉球処分により沖縄県が設置され、琉球王国が滅亡。

大交易時代に活躍した琉球王国の船乗りたちと、首里城が果たした国際交流拠点としての役割

琉球王国が最も輝いた時代の一つが、15世紀から16世紀にかけての大交易時代です。

この時代、琉球の人々は優れた航海術を駆使し、「進貢船(しんこうせん)」と呼ばれる船で中国へ、「南蛮船(なんばんせん)」で東南アジア諸国へと渡りました。

進貢船は、中国皇帝へ貢物を献上するための船ですが、同時に交易も行われました。琉球は馬や硫黄などを輸出し、中国からは陶磁器や絹織物などを輸入しました。

各地の産物を売買する中継貿易で莫大な富を築きました。

首里城は、まさにその国際交流と交易の中心地であり、海外からの使節団を迎え入れる壮麗な場であると同時に、交易で得た富や情報が集まる場所でもありました。

当時の首里城周辺には、多くの外国人が行き交い、様々な言語が飛び交っていたと言われています。

首里城の建造物や出土品からは、当時の活気あふれる国際都市としての琉球の姿を垣間見ることができます。

琉球王国独自の文化芸術、紅型や琉球舞踊、泡盛などが生まれた背景と沖縄の歴史との繋がり

琉球王国時代には、交易を通じて様々な国の文化がもたらされる中で、それらを巧みに取り入れ、独自の文化芸術が花開きました。

鮮やかな色彩と大胆な模様が特徴の「紅型(びんがた)」は、王族や士族の衣装として発展し、中国や日本の染色技法の影響を受けながらも琉球独自の美意識を確立しました。

また、優雅な動きと美しい音楽が魅力の「琉球舞踊」は、中国皇帝の使者である冊封使(さくほうし)をもてなすための宮廷舞踊として洗練されました。

冊封使とは、中国皇帝が琉球国王を任命するために派遣した使節団のことです。彼らをもてなす宴「御冠船踊り(おかんせんおどり)」では、琉球舞踊や組踊(くみおどり)といった芸能が披露されました。

さらに、沖縄を代表するお酒である「泡盛(あわもり)」も、シャム(現在のタイ)から蒸留技術が伝わり、琉球独自の製法で発展したものです。

これらの文化芸術は、首里城を中心とした王府の保護と奨励のもとで育まれ、今もなお沖縄の人々に大切に受け継がれています。

首里城の歴史を辿る旅、沖縄の歴史を物語る建造物の変遷と見どころをステップで解説

首里城は、長い歴史の中でその姿を変えながら、琉球王国、そして沖縄の歴史の中心であり続けました。

この章では、首里城の誕生から現代に至るまでの主な変遷と、観光の際に注目すべき見どころを、時代を追って分かりやすく解説します。

まるで歴史の舞台を歩くように、首里城の物語を体感しましょう。

首里城の起源と初期の姿、グスク時代から琉球王国誕生までの沖縄の歴史の舞台裏

首里城の歴史は、琉球王国が成立する以前の14世紀末頃にまで遡ると考えられています。

当時は「グスク」と呼ばれる城砦が各地に築かれた時代で、首里もその一つでした。

グスクとは、沖縄や奄美諸島に見られる石垣で囲まれた城や砦のことで、多くは高台に築かれました。単なる軍事施設だけでなく、信仰の場や集落の中心でもあったと考えられています。

初期の首里城は、現在のものよりも小規模で、軍事的な拠点としての性格が強かったと言われています。

その後、尚巴志による琉球王国統一(1429年)を経て、首里城は王国の政治・文化の中心として整備されていきます。

この時代の具体的な姿はまだ謎に包まれている部分も多いですが、発掘調査などから少しずつその姿が明らかになりつつあります。

首里城公園内には、この初期の遺構の一部も見られる場所があり、琉球王国誕生以前の沖縄の歴史の息吹を感じることができます。

首里城の変遷ステップ

- グスク時代(14世紀末頃~):首里の丘にグスクが築かれる。軍事的な性格が強い。

- 琉球王国成立期(15世紀初頭~):尚巴志により王都となり、整備が始まる。

- 黄金時代(15世紀後半~16世紀):正殿などが造営され、壮麗な王宮としての姿が整う。

- 近世(17世紀~19世紀中頃):薩摩藩の影響下にありながらも、文化の中心であり続ける。

- 近代~現代:琉球処分後、軍施設や学校となり、沖縄戦で焼失。その後復元。

琉球王国黄金時代の首里城、壮麗な建築美と国際色豊かな文化が花開いた沖縄の歴史の中心

15世紀から16世紀にかけての琉球王国黄金時代、首里城はその最も華やかな姿を誇りました。

この時代には、中国の宮殿建築の影響を強く受けた正殿(せいでん)や北殿(ほくでん)、南殿(なんでん)などが整備され、壮麗な王宮としての威容を整えました。

正殿は国王が政治を執り行い、儀式を行う最も重要な建物であり、その内部は豪華な装飾で彩られていました。

また、この頃の首里城は、海外からの使節や商人を迎える外交の舞台でもあり、様々な国の文化が交差する国際色豊かな場所でした。

現在の復元された首里城は、この黄金時代の姿をモデルにしており、当時の琉球王国の繁栄ぶりを今に伝えています。

守礼門(しゅれいもん)や園比屋武御嶽石門(そのひゃんうたきいしもん)など、当時の面影を伝える貴重な建造物も見逃せません。

園比屋武御嶽石門は、国王が城外へ出かける際に道中の安全を祈願した礼拝所で、琉球石灰岩で作られた石造りの門です。世界遺産にも登録されています。

近現代の首里城、沖縄戦での焼失と復興、そして未来へ繋ぐ沖縄の歴史の象徴

琉球王国が終焉を迎えた後、首里城は日本の軍事施設として利用されたり、学校として使われたりするなど、その役割を大きく変えました。

そして、第二次世界大戦における沖縄戦では、日本軍の司令部が置かれたことなどから米軍の激しい攻撃目標となり、1945年に灰燼に帰しました。

琉球文化の粋を集めた壮麗な建造物群は、一瞬にして失われてしまったのです。

戦後、跡地は琉球大学のキャンパスとなりましたが、沖縄の本土復帰(1972年)を機に、首里城復元の気運が高まります。

多くの人々の努力と寄付により、1992年に正殿などが復元され、その後も段階的に整備が進められました。

しかし、2019年の火災で再び主要な建物が焼失するという悲劇に見舞われましたが、現在、再び復元への取り組みが進められています。

首里城の歴史は、まさに沖縄の苦難と復興の歴史そのものであり、未来へと繋ぐべき大切な心の拠り所なのです。

首里城のどこを見るべき?沖縄の歴史と琉球文化を体感できる必見スポット徹底紹介

広大な首里城公園には、琉球王国の歴史と文化を物語る数多くの見どころが点在しています。

どこから見て回ればいいのか迷ってしまう方もいるかもしれません。

この章では、首里城観光で絶対に外せない必見スポットと、それぞれの場所に込められた沖縄の歴史的な意味合いを詳しくご紹介します。

首里城見学の心構え

首里城公園は広大で、坂道や階段も多いため、歩きやすい靴で見学することをおすすめします。また、日差しが強い日や雨の日には、帽子や雨具などの対策も忘れずに。時間に余裕を持って、一つ一つの場所に込められた歴史を感じながらゆっくりと巡るのが、首里城観光を最大限に楽しむコツです。

守礼門から始まる首里城への道、琉球王国の「守礼之邦」の精神と沖縄の歴史に触れる

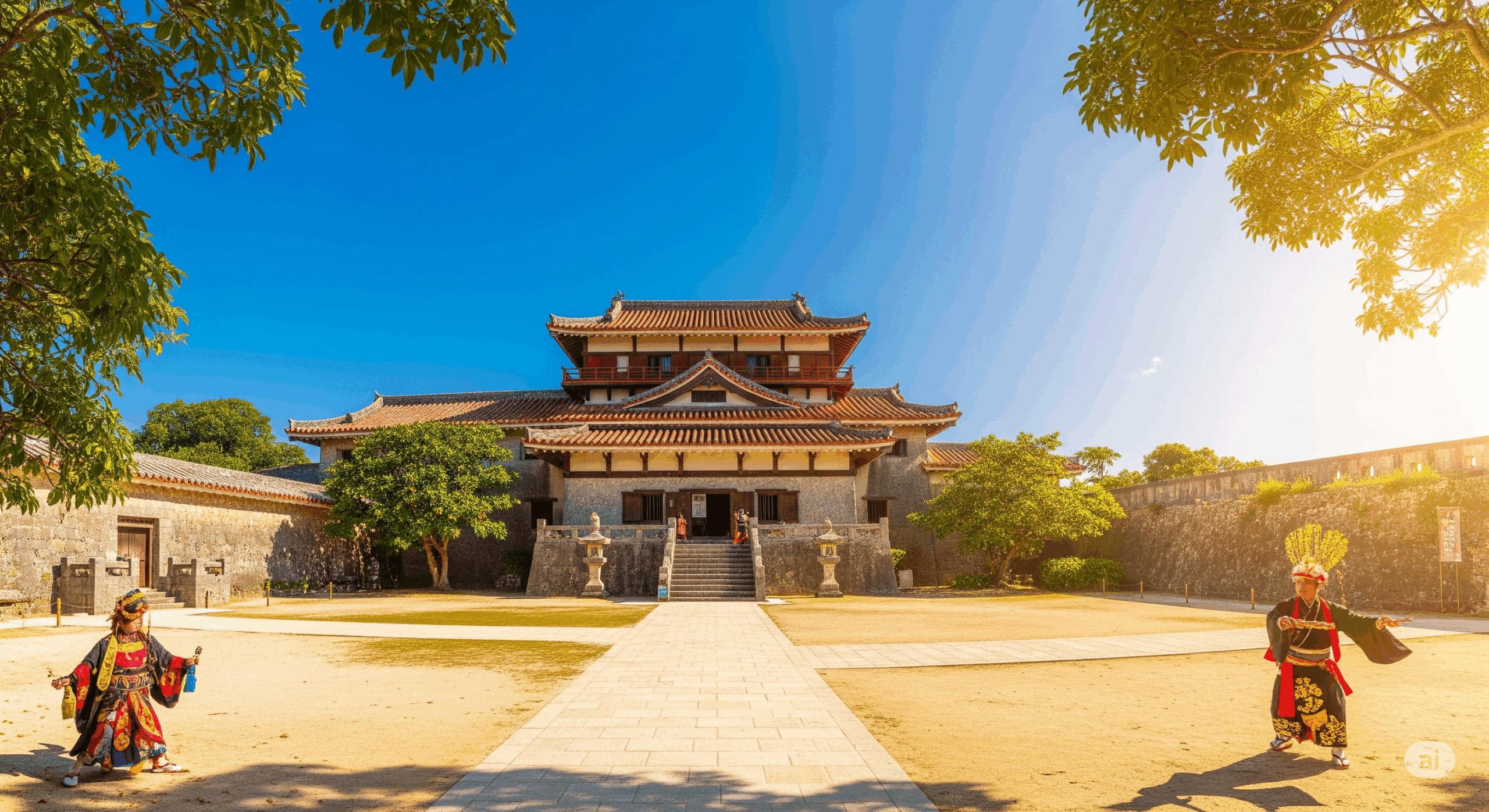

首里城観光のスタート地点とも言えるのが、鮮やかな朱色が印象的な「守礼門(しゅれいもん)」です。

この門は、琉球が「守礼之邦(しゅれいのくに)」、つまり礼節を重んじる国であることを示すために建てられたと言われています。

「守礼之邦」という言葉は、中国皇帝の使者を迎える際に掲げられた扁額(へんがく:門や建物の高い位置に掲げられる額)に由来します。琉球が礼儀を大切にする国であることをアピールする意味がありました。

かつては中国皇帝の使者である冊封使などを迎える際に、国王自らこの門まで出迎えたとされています。

門に掲げられた「守禮之邦」の扁額は、琉球王国の誇りと平和を愛する精神を象徴しています。

この門をくぐるところから、琉球の歴史と文化に触れる旅が始まると言えるでしょう。

記念撮影の定番スポットでもありますが、その歴史的背景を知ることで、より感慨深いものになるはずです。

首里城正殿の壮麗な姿、琉球王国の政治と儀式の中心地で沖縄の歴史の重みを感じる

首里城の最も中心的で象徴的な建物が「正殿(せいでん)」です。

二層三階建てのこの建物は、琉球王国最大の木造建築物であり、国王が政治を執り行い、重要な儀式を催した場所です。

例えば、元旦の朝賀の儀(ちょうがのぎ)や、国王の即位儀礼である即位式(そくいしき)などがここで行われました。

鮮やかな朱塗りの外観や、随所に見られる龍の彫刻、そして内部の豪華な装飾は、琉球王国の繁栄と高い文化水準を物語っています。

正殿の建築様式には、中国と日本の影響が見られる一方で、琉球独自の工夫も凝らされており、まさに琉球文化の粋を集めたものと言えるでしょう。

2019年の火災で焼失しましたが、現在再建が進められており、その過程も見学することができます。

復元された暁には、再び琉球の歴史の重みと華やかさを私たちに伝えてくれることでしょう。

御庭(うなー)と周辺施設、琉球王国の儀式や生活空間から沖縄の歴史を読み解く

正殿前の広場は「御庭(うなー)」と呼ばれ、様々な儀式が行われた場所です。

赤と白のタイルが敷き詰められたこの広場は、儀式の際に諸官が位の順に整列するために使われました。

御庭を囲むようにして、北殿(ほくでん)、南殿・番所(なんでん・ばんしょ)といった建物が配置されています。

北殿は主に中国からの冊封使をもてなすための施設として、南殿は日本の薩摩藩の役人をもてなすための施設や、日常的な王府の役所として使われていました。

これらの建物群は、琉球王国が中国と日本の双方と関係を持ちながら、独自の外交を展開していた歴史を物語っています。

それぞれの建物の役割や構造を見ることで、当時の琉球王国の政治体制や国際関係、そして王族や役人たちの生活空間の一端を垣間見ることができます。

西のアザナ(いりのあざな)からの絶景、首里城の立地と琉球王国の支配領域を沖縄の歴史と共に展望する

首里城の西側に位置する物見台「西のアザナ(いりのあざな)」からは、那覇の街並みや東シナ海を一望することができます。

「アザナ」とは沖縄の言葉で「見晴らしの良い場所」や「物見台」を意味します。

標高約130メートルの高台に築かれた首里城は、戦略的にも重要な場所に位置していたことがよく分かります。

ここからの眺めは、かつて琉球王国の国王や役人たちも見ていた景色であり、彼らがどのようにしてこの島々を治め、広大な海へと乗り出していったのか、その歴史に思いを馳せることができます。

晴れた日には遠く慶良間(けらま)諸島まで見渡せることもあり、琉球王国の支配領域の広がりや、海洋国家としての側面を実感できるでしょう。

夕日の名所としても知られており、美しい景色と共に琉球の歴史ロマンに浸るのもおすすめです。

首里城だけじゃない!沖縄の歴史と琉球文化を深く知るための周辺スポットと資料館

首里城を訪れたなら、ぜひ足を延ばして周辺の史跡や資料館にも立ち寄ってみましょう。

首里城と密接に関わる場所を巡ることで、琉球王国や沖縄の歴史、文化についてより立体的な理解を深めることができます。

この章では、首里城観光と合わせて訪れたいおすすめスポットを紹介します。

周辺スポット巡りのポイント

首里城周辺の史跡は、徒歩で巡れる範囲に点在しているものも多いですが、識名園や沖縄県立博物館・美術館へはバスやタクシーを利用すると便利です。事前に各施設の開館時間や休館日、入館料などを調べておくとスムーズに見学できます。時間に余裕があれば、これらのスポットを組み合わせた歴史散策コースを計画してみるのも良いでしょう。

玉陵(たまうどぅん)、琉球王国の王族が眠る荘厳な陵墓と沖縄の歴史の繋がり

玉陵(たまうどぅん)は、首里城から徒歩圏内にある琉球王国第二尚氏王統の歴代国王が葬られている陵墓です。

1501年に尚真王(しょうしんおう)という国王が、父である尚円王(しょうえんおう)を葬るために築きました。

石造りの壮大な墓陵は、当時の琉球の石造建築技術の高さを物語っており、世界遺産にも登録されています。

墓室は三つに分かれており、中央には国王と王妃、東側には王子や王女、西側にはその他の王族が葬られました。

玉陵を訪れることで、琉球王国の王権のあり方や葬送儀礼、そして石工技術の高さなどを知ることができ、沖縄の歴史における王家の存在の大きさを感じ取ることができるでしょう。

識名園(しきなえん)、琉球王家最大の別邸で中国使節をもてなした庭園と沖縄の歴史

識名園(しきなえん)は、18世紀末に琉球王家の別邸として造営された庭園で、中国皇帝の使者である冊封使をもてなすための迎賓館としても使われました。

「廻遊式庭園(かいゆうしきていえん)」と呼ばれる様式で造られており、池を中心に美しい橋や建物、琉球石灰岩の築山などが配置されています。

廻遊式庭園とは、庭園内を歩きながら様々な景色を楽しめるように設計された日本庭園の一様式です。識名園では、池の周りを巡ることで景色が移り変わるように工夫されています。

中国風の六角堂や、沖縄の伝統的な赤瓦の建物などが点在し、琉球独自の美意識と国際性が融合した景観を楽しむことができます。

四季折々の花々も美しく、ゆったりとした時間を過ごしながら琉球王国の優雅な文化に触れることができます。

首里城の政治的な空間とは異なる、王家のプライベートな一面や、おもてなしの心を感じ取れる場所として、沖縄の歴史理解を深めてくれます。

沖縄県立博物館・美術館(おきみゅー)、沖縄の歴史と文化、芸術を総合的に学べる拠点

那覇新都心にある沖縄県立博物館・美術館(おきみゅー)は、沖縄の自然、歴史、文化、そして美術を総合的に学ぶことができる施設です。

博物館部門では、琉球王国時代から近現代に至るまでの沖縄の歴史を、豊富な資料や模型、映像などで分かりやすく展示しています。

首里城に関する展示も充実しており、出土品や復元模型などを通じて、より深く首里城の歴史を理解することができます。

また、美術館部門では、沖縄ゆかりの美術作品を鑑賞することができます。

首里城訪問の前後に訪れることで、沖縄の歴史と文化に関する知識を整理し、より多角的な視点から首里城や琉球王国について考えることができるでしょう。

初心者でも安心!首里城と沖縄・琉球の歴史を楽しく学ぶための効果的なステップ

歴史の知識があまりなくても、首里城や沖縄・琉球の歴史を楽しく学ぶことは可能です。

この章では、初心者の方でも無理なく、興味を持って歴史に触れることができるような、具体的なステップやヒントをご紹介します。

少しの工夫で、歴史探訪は何倍も面白くなります。

まずは興味のある時代や人物から、沖縄の歴史の入口を見つけて琉球の物語に親しむ

沖縄の歴史は非常に長く、琉球王国時代だけでも約450年あります。

いきなり全てを学ぼうとすると大変なので、まずは自分が興味を持てる時代や人物、出来事から入るのがおすすめです。

例えば、琉球王国が最も栄えた大交易時代に興味があるかもしれませんし、悲劇の王として知られる尚寧王(しょうねいおう)の生涯に心惹かれるかもしれません。

尚寧王は、薩摩藩の侵攻を受けた際の琉球国王で、苦難の道を歩みました。

あるいは、首里城の再建に尽力した人々の物語に感動するかもしれません。

ドラマや小説、漫画など、親しみやすいメディアで琉球の歴史に触れてみるのも良いでしょう。

興味の持てる入口を見つけることが、楽しく学び続けるための第一歩です。

歴史学習のヒントリスト

- 興味の対象を見つける:好きな時代、人物、出来事など。

- やさしい資料から始める:子供向けの歴史本、漫画、歴史ドラマなど。

- 関連場所を訪れる:博物館や史跡など、実際に見て触れる。

- アウトプットする:学んだことを誰かに話したり、メモにまとめたりする。

- 楽しむことを忘れない:知的好奇心を満たす喜びを感じる。

首里城公園のガイドツアーや解説パネルを活用して、専門家の話や沖縄の歴史のポイントを効率よく学ぶ

首里城公園では、無料のガイドツアーが実施されていることがあります(実施状況は公式サイト等で事前にご確認ください)。

専門のガイドさんの話を聞きながら見学することで、自分だけでは気づかなかった歴史的な背景や見どころを知ることができます。

また、公園内の各所には解説パネルが設置されており、それぞれの建造物や史跡に関する情報が分かりやすく説明されています。

これらの情報を活用することで、効率よく沖縄の歴史のポイントを学ぶことができます。

スマートフォンアプリなどで音声ガイドを提供している場合もあるので、事前に情報をチェックしてみましょう。

実際に首里城や史跡を訪れて五感で体験する、沖縄の歴史の空気を感じ琉球の文化に触れる

本やインターネットで知識を得ることも大切ですが、実際にその場所を訪れて自分の目で見て、肌で感じることは何よりも記憶に残る体験となります。

首里城の壮大な石垣の迫力や、御庭の広さ、そしてそこから見える景色などは、写真や映像だけでは伝わりきらないものがあります。

琉球石灰岩の質感や、亜熱帯の植物の香り、遠くから聞こえる三線(さんしん)の音色など、五感をフルに使って首里城や沖縄の歴史の空気を感じてみましょう。

史跡を歩きながら、かつてここでどのような人々が暮らし、どのような出来事があったのかを想像することで、琉球の文化や歴史がより身近なものとして感じられるはずです。

学んだことを誰かに話してみる、沖縄の歴史の知識を整理し琉球の魅力を再発見する

首里城や沖縄・琉球の歴史について学んだことや感じたことを、家族や友人、あるいはSNSなどで誰かに話してみましょう。

人に説明しようとすることで、自分の頭の中の知識が整理され、理解が深まります。

また、相手からの質問や反応によって、新たな気づきや疑問が生まれ、さらに深く学びたいという意欲に繋がることもあります。

沖縄の歴史や琉球の魅力について語り合うことは、旅の思い出をより豊かなものにし、その感動を共有する喜びももたらしてくれるでしょう。

首里城の火災からの復興、沖縄の歴史と未来への希望を繋ぐ現在の姿とメッセージ

2019年10月31日、首里城の正殿など主要な建物が焼失するという衝撃的なニュースは、多くの人々に悲しみと衝撃を与えました。

しかし、沖縄の人々、そして国内外からの支援により、首里城は再び立ち上がり、復興への道を歩んでいます。

この章では、火災からの復興の現状と、そこから見えてくる沖縄の歴史と未来へのメッセージについて考えます。

首里城復興支援の方法

首里城の復興は現在も進行中です。支援の方法としては、首里城公園が設置している募金への協力や、復興関連グッズの購入などがあります。また、復興の様子を伝える展示を見学したり、SNSなどで情報を発信したりすることも、間接的な支援に繋がります。詳しくは首里城公園の公式サイトで確認できます。

首里城火災の概要と焼失した主な文化財、沖縄の歴史にとっての大きな損失

2019年10月31日の未明に発生した火災により、首里城の正殿、北殿、南殿・番所など、中心的な7棟の建物が全焼しました。

これらの建物は、琉球王国時代の姿を忠実に復元したものであり、沖縄の歴史と文化を象徴するかけがえのない存在でした。

また、建物内部に収蔵されていた貴重な美術工芸品なども多数焼失し、その損失は計り知れません。

この火災は、沖縄県民だけでなく、日本の国民、そしてかつての琉球王国と交流のあった国々の人々にも大きな衝撃と悲しみをもたらしました。

沖縄の歴史とアイデンティティの象徴が失われたことの喪失感は非常に大きかったのです。

「見せる復興」を掲げた再建プロセス、沖縄の歴史を未来に伝えるための新たな取り組み

火災後、首里城の再建に向けて迅速な対応が始まりました。

今回の再建では、「見せる復興」というコンセプトが掲げられています。

これは、単に建物を元通りにするだけでなく、その過程を公開し、多くの人々に復興事業に関心を持ってもらい、琉球の歴史や文化を学ぶ機会を提供しようというものです。

再建現場には見学エリアが設けられ、木材の加工や瓦の製作など、伝統的な技術を用いた復興作業の様子を間近で見ることができます。

また、焼失した建物の部材を一部展示するなど、火災の記憶を風化させないための取り組みも行われています。

こうした「見せる復興」は、沖縄の歴史を未来に伝えるための新たな試みとして注目されています。

国内外からの支援と沖縄県民の想い、首里城再建が示す琉球の歴史への誇りと未来への希望

首里城の火災後、国内外から多くの支援金や励ましのメッセージが寄せられました。

沖縄県民自身も、様々な形で首里城再建を応援する活動を行っています。

これらの支援は、首里城が沖縄の人々にとってどれほど大切な存在であるか、そして琉球の歴史と文化への誇りがどれほど深いものであるかを改めて示しています。

首里城の再建は、単なる建物の復元に留まらず、沖縄の人々の心を一つにし、未来への希望を繋ぐプロジェクトとなっています。

困難を乗り越えて何度も立ち上がってきた沖縄の歴史のように、首里城もまた、より力強く、そして多くの人々の想いを乗せて蘇ることでしょう。

その姿は、私たちに琉球の歴史の重みと、未来を切り拓く勇気を与えてくれるはずです。

子供と一緒に楽しむ首里城と沖縄・琉球の歴史、親子で学べるポイントと工夫

歴史は大人だけの楽しみではありません。

首里城や沖縄・琉球の歴史は、子供たちにとっても興味深く、学びの多い題材です。

この章では、子供と一緒に首里城を訪れる際に、親子で楽しく歴史を学べるポイントや、子供の興味を引き出すための工夫についてご紹介します。

子供と歴史を楽しむための準備

子供向けの歴史絵本や図鑑を一緒に読んだり、首里城や琉球王国に関する簡単なクイズを出し合ったりするのも良いでしょう。また、当日は子供のペースに合わせて、無理のない見学プランを立てることが大切です。休憩をこまめに取り入れ、おやつなどで気分転換を図りながら、楽しい思い出作りを優先しましょう。

スタンプラリーや体験プログラムを活用して、子供の探求心を刺激する沖縄の歴史学習

首里城公園内では、子供向けのスタンプラリーや体験プログラムが用意されていることがあります(実施状況は公式サイト等で事前にご確認ください)。

スタンプラリーは、園内の各ポイントを巡りながらスタンプを集めることで、自然と首里城の全体像や見どころを把握することができます。

また、琉球衣装の着付け体験や、伝統工芸のワークショップなどがあれば、子供たちは遊び感覚で琉球文化に触れることができます。

こうした体験を通じて、沖縄の歴史や文化に対する興味関心を高め、探求心を刺激することができるでしょう。

首里城の生き物や植物に注目、沖縄の歴史と自然環境の繋がりを親子で発見する

首里城公園内には、亜熱帯特有の植物が数多く植えられており、様々な生き物も生息しています。

歴史的な建造物だけでなく、こうした自然にも目を向けてみるのも良いでしょう。

例えば、城壁に使われている琉球石灰岩には、サンゴや貝の化石が含まれていることがあります。

これらは、沖縄の島々がどのようにしてできたのか、その成り立ちを教えてくれます。

また、園内で見かける蝶や鳥の種類について調べてみるのも面白いかもしれません。

沖縄の歴史は、その豊かな自然環境と深く結びついています。

親子で一緒に首里城の自然を観察することで、歴史と自然の繋がりを発見し、学びを深めることができます。

難しい言葉は使わずに物語で伝える、沖縄の歴史の英雄や琉球王国の暮らしを想像する

子供に歴史を説明する際は、難しい専門用語を避け、分かりやすい言葉で物語のように伝えてあげることが大切です。

例えば、「昔々、このお城には王様が住んでいてね、海を渡っていろんな国と仲良くしていたんだよ」といった具合です。

琉球王国の英雄である尚巴志の物語や、首里城で暮らしていた王族や役人たちの生活の様子などを想像力を掻き立てるように話してあげましょう。

絵本や子供向けの歴史書などを事前に読んでおくのも良いでしょう。

子供たちが「昔の沖縄ってどんなだったんだろう?」「王様ってどんな服を着ていたのかな?」と興味を持ち、自分から質問してくるようになれば、歴史学習は成功です。

沖縄の歴史を巡るモデルコース、首里城を中心に琉球の歴史を満喫する一日プラン

首里城とその周辺には、琉球の歴史を感じられるスポットがたくさんあります。

限られた時間の中で効率よく、そして深く歴史を堪能するためには、事前の計画が大切です。

この章では、首里城を中心に、琉球の歴史を満喫できる一日モデルコースの一例をご紹介します。

モデルコースのポイント

このモデルコースはあくまで一例です。体力や興味関心に合わせて、訪れる場所や滞在時間を調整してください。特に夏場は暑さが厳しいので、こまめな水分補給と休憩を心がけましょう。各施設の開館時間や交通手段も事前に確認しておくと安心です。

午前中は首里城をじっくり見学、守礼門から正殿、西のアザナまで沖縄の歴史を体感

まずは午前中に首里城公園を訪れ、じっくりと時間をかけて見学しましょう。

守礼門からスタートし、歓会門(かんかいもん)、瑞泉門(ずいせんもん)と、城内へと進むにつれて琉球王国の世界へと誘われます。

歓会門は首里城の正門にあたる門で、冊封使など賓客を歓迎するという意味が込められています。瑞泉門は、門の手前にある湧水「龍樋(りゅうひ)」にちなんで名付けられました。

正殿や御庭では、琉球王国の政治や儀式の中心であった場の雰囲気を感じ取りましょう。

解説パネルを読んだり、もしあればガイドツアーに参加したりするのもおすすめです。

最後に西のアザナ(いりのあざな)に登り、那覇市内や東シナ海を一望すれば、琉球王国が海洋国家であったことを実感できるでしょう。

休憩を挟みながら、少なくとも2~3時間はかけて、首里城の主要な見どころを巡ります。

昼食は首里城周辺で沖縄料理を堪能、琉球の歴史を感じる食文化に触れる

首里城周辺には、沖縄そばやゴーヤチャンプルーといった沖縄の郷土料理を味わえる飲食店が点在しています。

昼食はぜひ、こうしたお店で沖縄料理を堪能しましょう。

琉球王国時代から受け継がれてきた食文化に触れることも、歴史体験の一つです。

例えば、豚肉を使った料理が多いのは、かつて中国との関係が深かったことの名残とも言われています。

また、島豆腐や海ぶどうなど、沖縄ならではの食材を使った料理も楽しめます。

食事をしながら、午前中に見た首里城の光景や、感じたことを話し合うのも良いでしょう。

午後は玉陵や識名園を訪問、琉球王国の王族の暮らしや精神世界に沖縄の歴史を重ねる

午後は、首里城からほど近い玉陵(たまうどぅん)や識名園(しきなえん)を訪れてみましょう。

玉陵では、琉球王国の王族が眠る荘厳な墓の雰囲気を感じ、王家の権威や葬送文化に触れます。

識名園では、美しい庭園を散策しながら、王族がどのように過ごし、外国の使節をもてなしたのか、その優雅な文化に思いを馳せることができます。

これらの場所を巡ることで、首里城だけでは見えてこなかった琉球王国の多面的な姿や、沖縄の歴史の奥深さを感じ取れるはずです。

時間があれば、金城町の石畳道を散策し、昔ながらの沖縄の風情を感じるのもおすすめです。

まとめ

この記事では、首里城観光がより深く、感動的なものになるように、首里城と沖縄・琉球の歴史について、初心者の方にも分かりやすく解説してきました。

最後に、これまでの内容を振り返り、首里城訪問がもたらす学びと感動を改めて確認しましょう。

首里城は沖縄の歴史と琉球文化の宝庫、その背景を知ることで訪問の価値が何倍にもなる

首里城は、単なる美しい建造物群ではなく、琉球王国の政治、文化、外交の中心であり、沖縄の歴史そのものを体現する場所です。

その歴史的背景や、各施設に込められた意味を知ることで、目にするもの一つひとつが深いメッセージを投げかけてくることに気づくでしょう。

琉球の人々が築き上げた独自の文化や、国際的な視野、そして度重なる困難を乗り越えてきた不屈の精神は、現代の私たちにも多くのことを教えてくれます。

首里城を訪れる前に少しでも歴史に触れておくことで、その訪問は単なる観光を超え、時空を超えた感動的な体験となるはずです。

首里城の復興は沖縄の歴史の新たな一歩、未来へ繋ぐ琉球の魂と希望の象徴

2019年の火災は大きな悲しみをもたらしましたが、首里城は再び立ち上がろうとしています。

その復興の過程は、沖縄の人々の琉球の歴史と文化への深い愛情と誇り、そして未来への希望を象徴しています。

私たちは、復興へ向かう首里城の姿を見守り、応援することで、沖縄の歴史の新たな一ページに立ち会うことができます。

再建された首里城は、きっと以前にも増して多くの人々に感動を与え、琉球の魂を未来へと繋いでいくことでしょう。

この記事を参考に沖縄の歴史と琉球の魅力に触れる旅へ、首里城で忘れられない感動体験を

この記事が、皆さんの首里城訪問、そして沖縄・琉球の歴史への興味を深める一助となれば幸いです。

ぜひ、ここで紹介した情報を参考に、あなた自身の目で首里城の素晴らしさを確かめ、琉球の歴史と文化の奥深さに触れてみてください。

きっと、忘れられない感動体験が待っているはずです。

そして、その感動を胸に、沖縄の豊かな自然や温かい人々と触れ合うことで、旅はより一層実り多いものになるでしょう。

コメント